2024部落格BLOG

柴幸男「邁向希望的三部曲」觀演心得:循環中的日常序曲

演出時間 | 2024年12月14日(星期六) 14:30

地 點 | 臺藝表演廳

演出團隊 | 柴幸男導演與臺藝大演員:黃人傑、田慶涵、林子騫、林室樺、俞佩君、施威廷、柳傑文、陳羽柔、彭煒捷、湯宗翰、黃語暄、董以安、顏可欣。

編 輯 | 沈佳燕

撰 文 | 林艾潔(國立臺灣藝術大學 雕塑學系 一年級 )

「邁向希望的三部曲」是2024年大觀國際表演藝術節中,由臺灣、日本團隊共同製作的舞臺劇演出,柴幸男導演(以下簡稱柴導演)與臺灣的演員們共同改編、共創演出了他的三部熱門短篇戲劇作品—《連續反覆》、《小路》、《超連結小子》。這三部作品雖然看似獨立成篇,但卻能在觀演中感受到情感的累加,彷彿時間如延續的長廊,帶領人們從探索日常生活的視角,引導觀眾逐步邁向希望。

整體演出不僅顛覆了傳統劇場對觀演形式的認知,也將演員與觀者的視角重新調度,使演員們的活動區塊從舞臺一路延伸,直至整個一至三樓的觀眾席及後臺劇場夾層。足見柴導演與這次劇場及設計團隊的用心,透過靈活運用場館與視角,淋漓盡致的表現了無限的時間與空間感。

柴幸男的循環手法:平凡生活中的漸進樂章

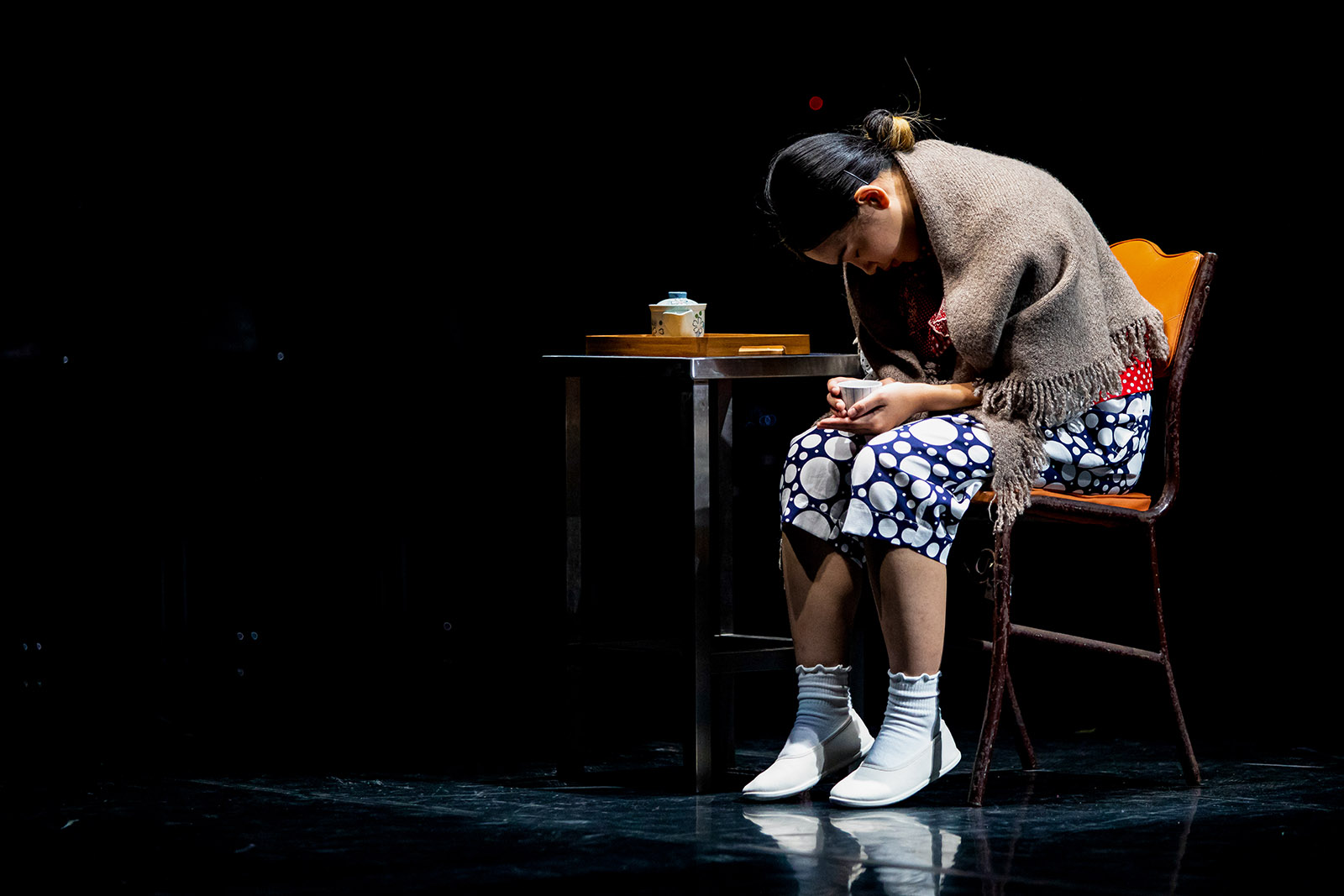

(《連續反覆》演出過程,攝影/哈瓦基影像通訊社)

(《連續反覆》演出過程,攝影/哈瓦基影像通訊社)

在「邁向希望的三部曲」中的第一個作品《連續反覆》由顏可欣獨自演出,在重複的早晨時光裡,重現在一個家庭中不同年齡層的女性們。每次的反覆都從起床鬧鐘的響起而重置,描述著在這家庭裡所發生的大小事。從小妹彷彿與空氣對話的自言自語開始,表現著與家人之間的鬥嘴,再唐突的以架子鼓演奏,於卡農背景音樂中結束。

一開始或許會讓人不大理解,但接下來隨著鬧鐘的重置時間,其他的角色陸續在不同的循環中登場,伴隨著前面每個出現過角色預錄好的聲音,使舞臺上彷彿也能看到前面所建構的人物畫面感,使筆者突然在這些細膩的情感詮釋中,藉著這部劇的運轉模式,感受到每個人都在卡農音樂中結束了他們的角色時區。如:二姐是貝斯、大姐是吉他、媽媽是鋼琴,描繪了一個家庭彷彿就像一個樂團,每個人不同的個性對應著不一樣的樂器,集合在一起才能完整的呈現出一首曲子。直至演出的最後一個循環,雖然同樣也是以鬧鐘開始,但隨著卡農音樂的漸進,在舞臺中間的白色大方框下,奶奶伴著卡農的音樂緩慢的走出來,不再像是詮釋其他角色般用語言去詮釋、更多的是神態上的改變。在預錄好的聲音下,在奶奶的生活裏,背景音樂隨著一路走進框框內,直至框框外的桌椅上坐了下來,獨自在一旁喝茶,呈現出了歲月與家庭之間的時間變化。

使筆者回想從一開始到最後的內容,也憶起家中的祖父母輩,似乎也隨著時光輪轉日漸白髮、步行緩慢等因素,逐漸與年輕一輩的生活節奏上出現了無形的隔閡的情形。以「濃縮時間」的方式去詮釋這種若有似無、若無似有在生活中微妙的細節感受,令筆者特別佩服,並且深受這種循序漸進且埋藏伏筆的戲劇呈現所感動。

時空隙縫開啟,那些年我們一起走過的日子,你還會做出一樣的決定嗎?

緊接而來的第二個作品《小路》,描述從小到大都追隨、陪伴在彼此身邊的好友小路與小紀的成長故事開啟,由臺藝大校友演員黃人傑與湯宗翰、彭煒捷、黃語暄,以三男一女的配置,在一條循環的光明道路上,經由不停的切換小路和小紀角色的手法詮釋成長的過程。

內容中通過細膩的演繹,將青梅竹馬從小到國中畢業之間的童真與拌嘴等呈現出來,小路彷彿就像小紀的希望般,在成長的路途中不斷的「追隨」著他,並藉由兒時會玩的遊戲,像是「踩到黑色地板就會死掉」的「遊戲」引起觀眾的共鳴。而這個追隨的腳步一路到了高中,藉由小路要去很遠很遠的臺北因素,推進著角色面臨分開、不再聯絡的生命過程。通過小紀找到自己推進著未來的「人生決策」,即便進入職場,時間終將推著我們前進,只能在另一個時空裡回憶著小路,隨著小路撐著傘在半開的劇幕後,一個人站在聚光燈中的身影,暗喻了小路的離去,在那裡小路和小紀解開了誤會,回到職場工作的小紀也在經過這場「夢」後找到了新的「目標」。

《小路》在這著緊湊堆疊、不斷轉換時空背景及人物角色的節奏下,令筆者最喜歡的便是打在舞臺中央的燈光設計,在技法上演員們循環的回到這條道路,就像不斷在轉的錄影帶,重現著兒時的記憶。直到最後一幕小紀獨自一人留在場上時,筆者才突然意識到了小路其實已經去到了世界的另一個地方。柴導演也在演後座談中提及,這一瞬間的驚覺安排,也是柴導演希望,希望觀眾可以透過這一點一滴的詮釋中達到的效果。我想大概不是只有我感受到柴導演所帶來的驚喜,而觀眾詢問和我同樣的疑問,為什麼小紀最後找到的新目標是「結婚」呢?柴導演則表示那是他十年前在創作這個作品時自己的想法,然而到了現在他也說不明白,只能說是個特別有趣的結局。我想在這個節目中能夠不斷的引起「觸發」是一個特別有趣的現象。

淋漓盡致的空間使用:不一樣的饒舌篇章

《超連結小子》作為三個節目中的最後一個演出作品,一開始筆者便被此命題「超連結小子」吸引,聯想著現代科技獲取資訊皆來源於網際網路上所搜尋到的「訊息」,也好奇導演將會如何把無形的網路世界或概念,真實地挪現在觀眾面前?

作品從可見的真實對話「我看到了綠色的天空!」揭開序幕,由田慶涵、陳羽柔、施威廷、柳傑文、林室樺、董以安、林子騫、俞佩君輪流的擔任老師與學生的角色,以彼此相互饒舌的方式科普出各式各樣的知識。演出通過知識內容與聲音的不斷堆疊,配合著表演者的走位,使原先設定在舞臺上的觀眾席位,在反轉後的空間展現了網際網路的無遠弗屆。

在演員們運用大量的饒舌節奏下,「律動」為生冷的知識增添了學習新知識時的趣味性。除此之外,在燈光與空間使用上,以舞臺為中心向外擴張的設計,隨著與舞臺的距離越遙遠,吶喊著不斷增加的公里數,直至觀眾席三樓甚至是觀眾們看不見的後臺等,這樣言語及距離的同步呈現,令筆者感受到原來也可以運用大空間所營造的音量變化。究竟誰是老師?誰是學生?「空間」似乎通過劇場展示了當今網路世代就算離了幾百萬英里也仍然能夠交流、能夠溝通,藉由「變化的關係」引出任何人都有可能是你的學習對象,體現藉由人類的求知慾與正在面臨的時下情形,帶起邁向希望的最後一篇章。

現下劇場的觸動,從日常找到生命希望的練習

演出結束後,筆者仍沈浸在這一系列日常且呼應於個人乃至團體經驗的劇作中,回味無窮,深深的被柴導演的編排手法所觸動,那種感受源自於導演的縝密編排、演員的細緻詮釋以及燈光與舞臺設計的精心策劃,整個團隊的完美配合促使了這次的演出得以成功。

日本導演柴幸男與臺灣演員在這次合作中擦出了許多的火花,在《連續反覆》、《小路》和《超連結小子》中將日式美學劇本融入臺灣文化元素,藉由三個個別的故事鋪陳,轉化這些源自於生活中的小事,帶領觀眾走過人生中的多個面向,無論是從個人經歷與團體經歷出發,講述了日常中家庭與童年摯友的故事,或是在學無止盡的路途上任何人都有可能成為你的人生導師,而人們終究會因為時光的推移而走向不同的方向,也從中感受到了柴導演是如何透過劇場帶領觀眾從日常生活的視角重新帶著希望再出發,最終在細膩與共鳴中感受希望的力量。